西野嘉章先生が語る、ECアーカイブの可能性 (1)

2016年7月23日、インターメディアテクにて開催された『キネマ博物誌――映像による万有知の構築』に関連して、東京大学総合研究博物館館長・西野嘉章先生にインタビューを行いました。

映像遺産としてのECフィルムの価値や、科学映像アーカイブがもつ新たな可能性など、刺激的なお話を全4回に分けてお届けします!

第1回「映像の世紀」に現われた、新時代の「百科事典」構想

人類史的な仕事だという自覚、

その野心や情熱が生み出した「映像の百科事典」

第二次大戦後、新しい時代を迎えるにあたって、未来を見据えた次世代の百科事典として、「映像による百科事典を作ろう」というのは、期を画す事業だったに違いありません。

百科事典の試みは、それまでも間歇的に起こってはいました。

ECもまた、まさにエポックメイキングな事業だったろうと。文字の時代から映像の時代へ――という点で、それまでの試みと違ったものだったからです。

20世紀は「映像の世紀」と言われます。それを百科事典のかたちで集大成しようというのは、実に壮大な実験ですし、30年間に亘って映像を撮り続け、それを3000本も積み上げるのは、資金も、労力も、大変だったのではないかと思います。

ひとつひとつのフィルムについて、少なくとも撮影者はその現場に立ち会っていなくてはいけなかったはずですから、そのことを考えると気の遠くなるような作業だったろう、と。

おそらく、多くの人々が、世界各地のフィールドへ飛び出していかなければならなかったに違いありません。

人類史的な意味のある仕事だという自覚がなくては、あるいは、それを自分の手でやり遂げてみせようという野心や情熱がなければ、とてもではないですが、事業の継続は不可能だったに違いありません。

この映像百科を作るにあたって、もっとも難儀したのは、「どのような角度から世界を捉えるか」という切り口の問題だったろうと想像されます。

百科事典の編集においては、つねに項目の立て方が問題になります。「どのように世界を分節したら良いのか」という点です。

しかも、それを映像として実現するにはどのようにしたら良いか。映像を補完するものとして、文字による解説をつけるべきなのか否か。また、もし入れるとしたら、どのようにそれを入れるべきなのかが問われるわけです。

分類システムとして、ECは大項目主義を採用しており、従来の百科事典の遺産を継承しているようにも見えます。ただし、それがフィルムで記録された映像であるという点が、紙の上に展開される、それまでの百科事典と決定的に異なっていたわけです。

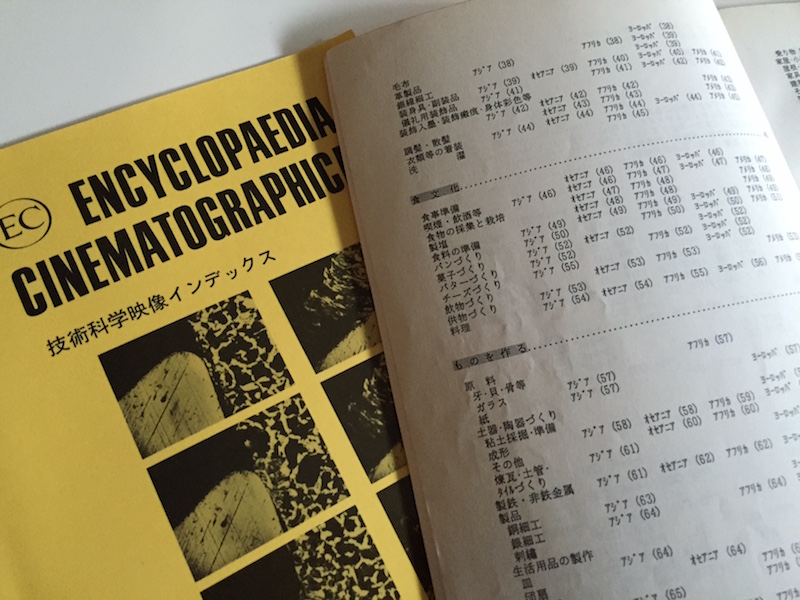

ECアーカイブの民族学シリーズ目録の目次

「いまそこで、目の前で、起こっていた」という“ファクト”の記録

1990年代のことですが、東京大学総合研究博物館を立ち上げるにあたり、「デジタル・エンサイクロペディア」というアイディアを構想したことがありました。まだ、マルチメディア時代が広汎な普及を見る前のことでしたから、画像、文字情報、音声の情報をデジタル化して、すべてを一元的にプールし、加工や利用ができる環境を用意する。来るべき21世紀に向け、「デジタル・エンサイクロペディア」を作りたいと考えたのです。

WikipediaやYoutubeが一般化した今にして思えば、「デジタル・エンサイクロペディア」は、自己増殖する「映像による世界構築」そのものだったということになるかもしれません。

自分でなにか調べものをするさいに、デジタルデバイスを介して読む。これが今日の情報環境すなわち、現代の百科事典のあり方だとすると、アナログなフィルム媒体による世界構築は、その対極にあると見られなくもない。

しかし、だからと言って「前時代的である」と言って、価値を否定することもできません。

いうまでもありませんが、映像というのは「いまそこで、目の前で起こりつつあること」、すなわち「ファクト(事実)」の記録です。だから貴重なのです。

それ以前の百科事典は、「ある人が自分の考えに基づき、ある項目について執筆したもの」、すなわち必ず誰かの再解釈のフィルターを通ったかたちでしか存在しえなかったわけです。

もちろん、映像もまた、撮影者の眼や監督の意図というフィルターを通ってはいます。しかし、そこから自ずとこぼれ出てしまう部分が、文字情報よりはるかに多い。

「ファクト」を映像データとして記録しているものは、文字情報よりもはるかに多義的な解釈の余地が残されています。だから、意味深いのです。

WikipediaやYouTubeがいかに発達しようと、今から50年前の「ファクト」は再現不可能です。それこそがECの歴史的な意義だといえるでしょう。

ECフィルム E2630アフリカ・カメルーン草原・ティカール族「夜の仮面の登場」(1970)